現在、少人数ですが、

Zoomでのビデオ通話を使った代替サービスを取り入れています。

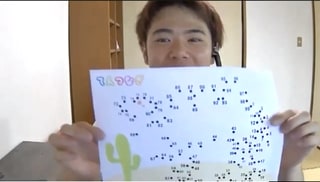

内容は、おもにプリント形式の療育、そして学習支援です。

◆代替サービスとは

コロナの問題などで通所できない子ども・ご家庭に、

電話・メール・直接訪問といった形で支援するものです。

「支援」といっても電話等ですから、

様子を聞いたり、アドバイスしたりという内容になってしまいます。

◆Zoom支援の内容

ビデオ通話を導入しても、会話が中心だとしたら、

内容的には電話と大差ありません。

継続して実施していけるような内容の支援を検討する必要があります。

そこでまず、通所でもおこなっているような

療育教材を使用した支援をおこないます。

「直接、接触しながらサポート」はできないので、

プリント形式がおもになってしまいますが。

続けて、学習支援もおこないます。

子どもたちはその特性から、

学校での集団指導や一般の学習塾での指導では、うまくいかないことがあります。

子どもの特性を理解した指導員による個別指導であれば、

その弱点をカバーする指導を見いだせる可能性があります。

うまく見出すことができれば、

子どもは「やり方を工夫すれば努力が結実する」と実感でき、

自己肯定感を大幅に増進するチャンスにもなります。

◆問題点

1つめの問題点は、子どもの特性によって、効果は大きく異なることです。

たとえば、直接接触しての支援が必須の子どもには、適切な支援とは言えません。

特性を考慮し、この支援の効果が期待できる子どもを対象とする必要があります。

2つめとして、指導員の適性も重要です。

子どもの特性を理解して対応できるのはもちろん、

IT機器の操作をスムーズにできる必要があります。

ちょっとした機器トラブルはよくありますから、それに対応できる能力も必要です。

さらに、学習支援をおこなうのであれば、各教科の指導能力も必要になります。

3つめは、事業所側のコストの問題です。

現在のやりかたでは、1日に1~2人しか支援できません。

Zoomではグループ支援も可能ですが、現実にはかなりむずかしい。

マンツーマンの個別支援がほとんどになります。

そうすると、人件費の負担がかなり厳しくなります。

そのうえ、支給量の関係などから、行政側に「支援」として認めてもらえないケースもあります。

その場合は、無収入で事業をおこなわなければなりません。

制度として認められるだけでなく、マニュアル化を進めるなど生産性を高める工夫が必要です。

◆メリット

通所での支援と組み合わせて考えると、子どもの支援にとても幅ができます。

また保護者にとっても、事業所まで出向かなくても、

そばで支援の様子を見ていることもできます。

かりに外出中でも、スマホで参加することだって可能です。

その他、Zoom支援を日常的に使うようになれば、

保護者面談や「ママ会」も実施しやすくなります。

これまで放課後等デイサービスは、「通所」という大前提がありました。

現在は、社会全体にとってとても困難な時期ですが、

こういうときだからこそ新しい支援の形にチャレンジできる、

と前向きにとらえることもできます。

「これからの支援」としてZoom支援のスキルを確立することは、

とても重要だと思います。

コメント